新锐艺术家吴名与凡达利艺术携手为杭州东站万象汇创作的《数脉荷韵》,于2020年12月19日圆满落地。为对吴名的艺术实践与创作见解有更深入的了解,凡达利邀请吴名作为「艺术访谈录」第五期嘉宾进行了专访。

关于艺术家

吴名擅长将装置艺术与工业设计、交互设计、数码媒体等不同类型相互跨界融合,消解了艺术创作与商业形式的界限。他在装置艺术的表达方式上怀有来自产品设计的独到见解,通过技术、材质的创新研究重新诠释文化精神的延续,用设计的手法去除生活对象化的诗意与现代技术冰冷的边界。

对话吴名

采访:张娜

时间:2021年1月

01

创作灵感源于城市人文

凡达利(以下简称“凡”):《数脉荷韵》这件作品最初的创作灵感来源于?

吴名(以下简称“吴”):自古苏杭并称天堂之下,生长于苏州的我,对于杭州可能自然就带有着一种惺惺相惜的认同感。杭州于我来说同样是一个饱含人文气质的城市,所以这次有幸为杭城新中轴线创作这一组雕塑时,首先还是期望从人文意向中汲取灵感。荷叶这个概念其实照常来说,很难有新颖之处,于是选定它也是一种故意为之的挑战。

创新这个词我并不是很喜欢,我理解的新事物从来都不是靠“创”,从无到有,而是在发展中循序渐进又或是厚积薄发,但它一定不是凭空而来。同样,杭州近几年的突飞猛进也绝不是空穴来风,和千年古韵一定存在着千丝万缕的关联,所以我很想把这个通过某种形式表达出来,这是最初的一个想法。

凡:创作时有哪些在地性的考量因素?

吴:除了荷叶这一传统人文的考量因素外,还有杭州近几年数字化的发展脉络。面向江干区的杭州东站是一个将其带入高铁时代的入口,也是上海、宁波等地进入主城的必经之路,杭州作为数字经济产业的领头羊,这几年互联网产业的蓬勃发展,迅速辐射到周边整片长三角乃至全国,和交通路网日益发达不无联系。为此,在创作初期便想到了利用参数化建模的方式,尝试在雕塑形态塑造的过程中能与杭州的发展产生某种程度上的契合。

吴:其实早前就有许多建筑、城规的设计方案参考模拟了植物脉络生长的自然规律,甚至科学家在研究一种名为黏菌的生物时,发现它在试验过程中模拟出的路径与东京轨道交通网、欧洲的交通网几乎完全一致甚至更优,人类社会的发展事到如今依然能够在探索自然规律中获得无数宝贵的经验。

02

数字创新的多样性

凡:荷叶是最具杭州特点且为人熟知的一种元素,您在这一元素的设计上做了哪些创新?

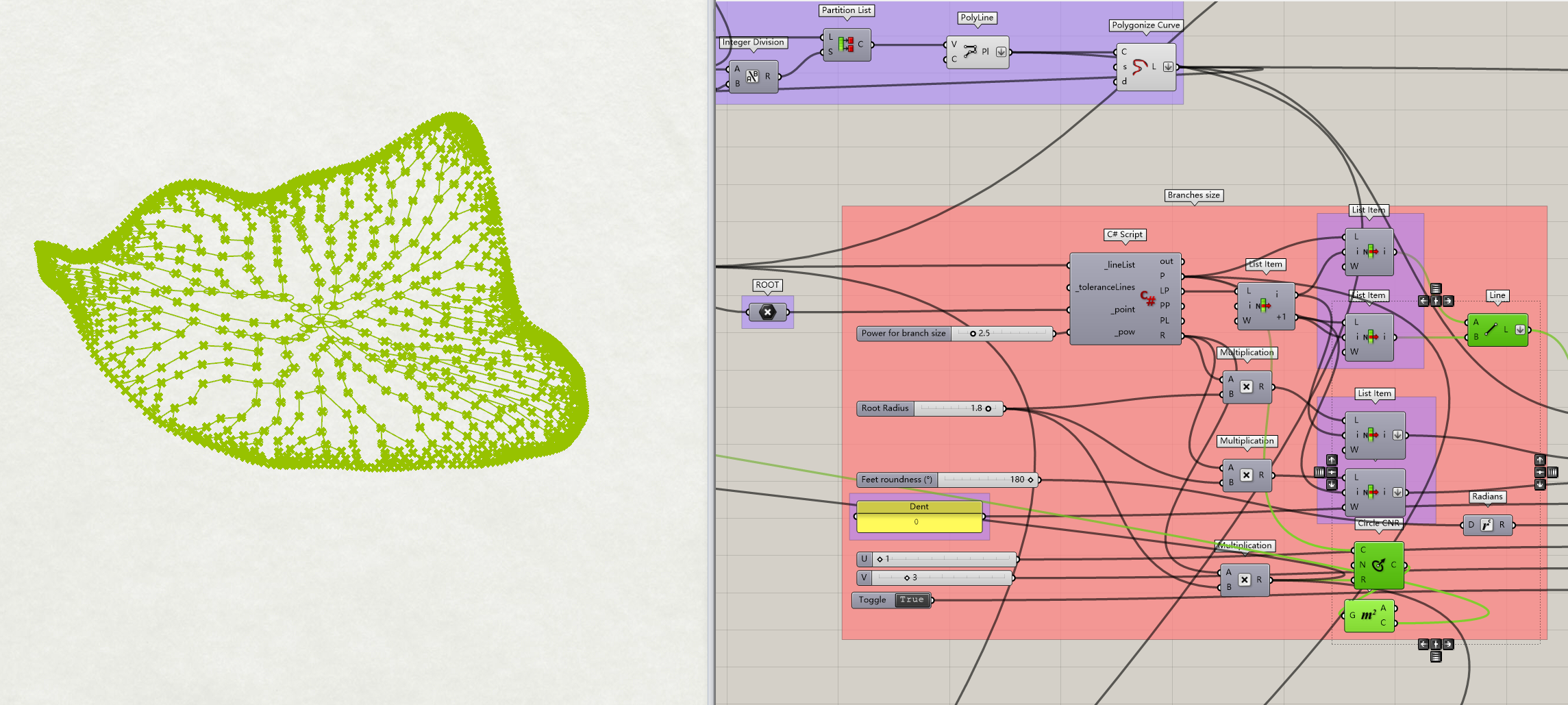

吴:在实现叶脉生长的这一步,我尝试引入了一种类似迭代函数系统名为L-System的数学模型,(Lindenmayer系统是由荷兰乌特勒支大学的生物学和植物学家Aristid Lindenmayer于1968年提出的有关生长发展中的细胞交互作用的数学模型,尤其被广泛应用于植物生长过程的研究。),同时结合了最短路径算法,去实现在三维空间中模拟由一个点到整片叶脉的生长过程。

由于此次作品涉及到三个点位,倘若采用传统的造型方式,无疑在满足多样性和复杂性上都是一个极大的挑战,参数化建模很好的解决了这个问题,不要说3片,哪怕30,000个不同形态的叶脉丝毫不重样也是可以在瞬间完成,包括“根茎”的生长模式。我们也建立了一套在模拟细胞分化模式基础上的算法,虽然很可惜因为最终形态上的美学考量并没有能体现在雕塑上。

所以此番与其说“做”了一个雕塑,不如说是为此编写了一个雕塑自动生长的程序,我们所见的雕塑本身只是这个程序几种立体形态的“截图”,而作品本身其实是数字化的,我也希望这件作品通过这样的创作方式与我所理解的数字产业的价值找到一个共同点。

03

丰富有趣的视觉观感

凡:这件作品有哪些值得关注的细节设计?

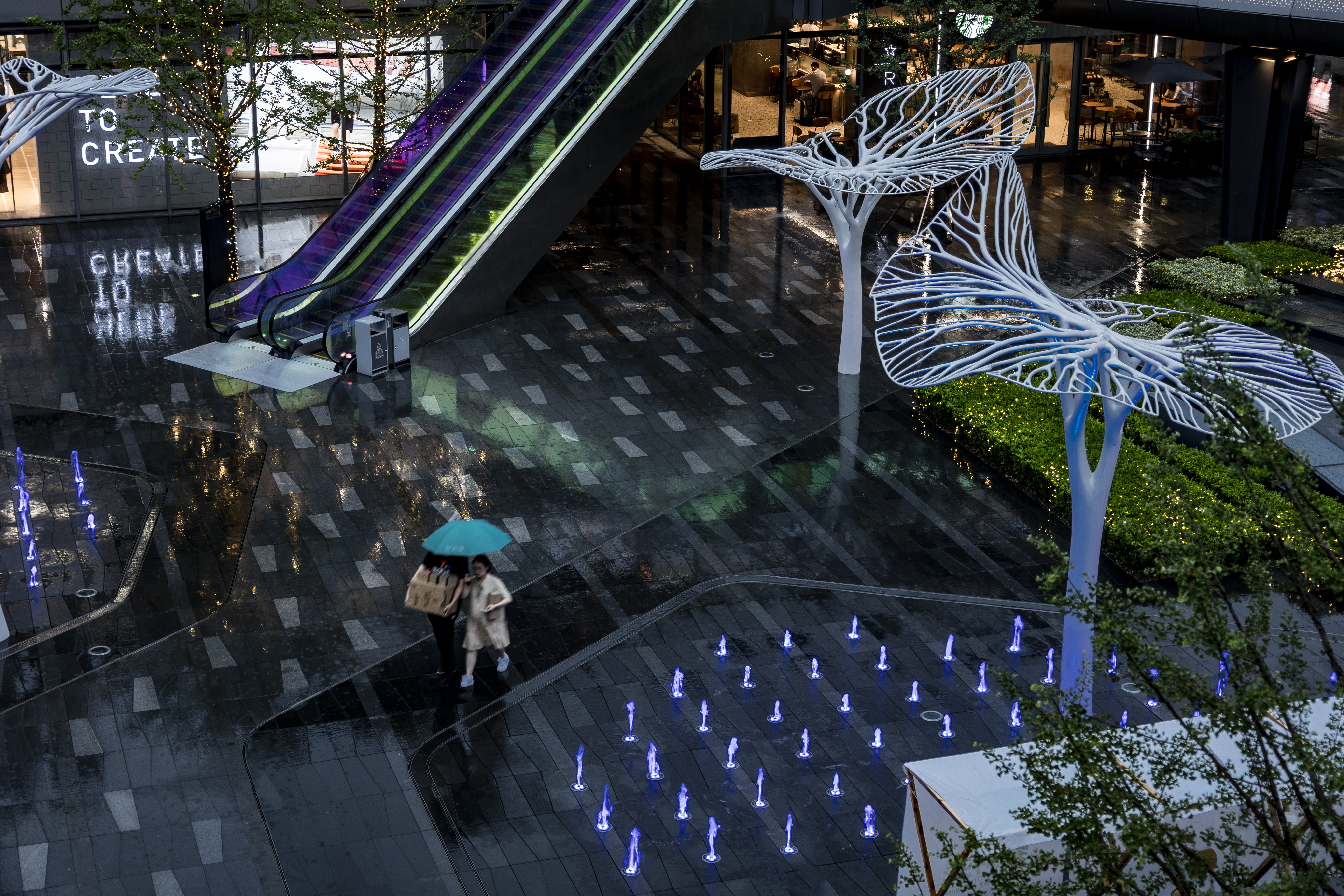

吴:由于这一系列三件作品的体量比较大,考虑到近景观感,我希望能通过镂空的叶脉去弱化雕塑本身体积的闭塞感,和周围空间形成一个通透的你中有我我中有你的关系,同时考量到杭州东站广场面对的视角,因为透视的帮助,又能将叶脉“融合”为一个整体,在远眺的阳光下还是能够比较引人注目的。

对于雕塑表面的质感处理,采用了近几年比较新颖的偏光质感的漆面,以期观者在移步换景之间能体会到作品在不同角度的光线下呈现出的丰富色彩,例如晴天下暗部所呈现出的红色和阴天下隐约透出的绿色,都是很有趣的效果。

凡:您希望作品能为杭州东站与万象汇带来什么?

吴:未来比较近的2022杭州亚运会,杭州东站作为承接国际参赛人员和游客的一个重要门户,也是希望这件作品能在中轴线上为杭州迎接四海八方的来客增加一些活力与丰富的观感,万象更新汇集于此吧。