谷文达与“伪汉字”

早年在中国做学生时,谷文达和其他年轻艺术家一样,沉浸在知识的养分中,从孔子、弗里德里希·尼采、亚瑟·叔本华、西格蒙德·弗洛伊德到阿尔贝·加缪,探索着这些思想家的成果。

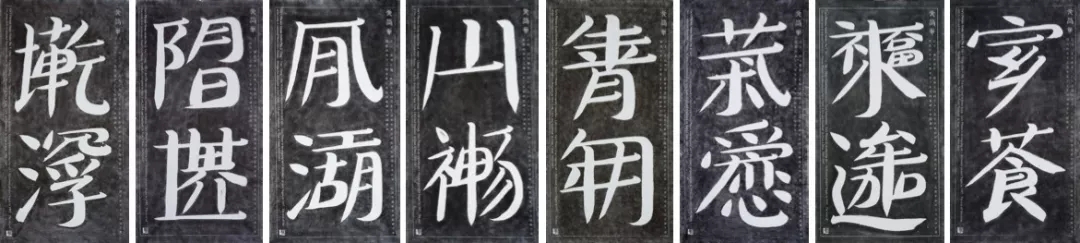

在研究中,谷文达发现汉语因其作为一种象形表意的文字而独树一帜。1982年他在给印章刻字时,他的刻刀意外划歪了,可同时他也意识到即便这个字已无法识别,但它在视觉上的力量却毫无损失。这让他产生了一个偶然的想法,就是以“伪汉字”的形式对文字正统性进行挑战,这种颠覆传统的冲动不久之后就成了谷文达作品的标志。

“在我着手创作的漫长过程中,逐渐产生了壹个愿望:我在水墨画中的“简词”书法是否可以演化,进而成为壹部可以广而用之的《中国简词典》。”

谷文达尤其关心语言在文化中的作用。“我对正在融合的全球文化很感兴趣。我曾想过,如果我使用常见的印刷样式书写,英语与汉语的读者都能够识别出它是否是伪文字。但当我使用篆书时,无论汉语还是非汉语读者都没有办法给出明确的说法。于是,我成功迷惑了两边。”

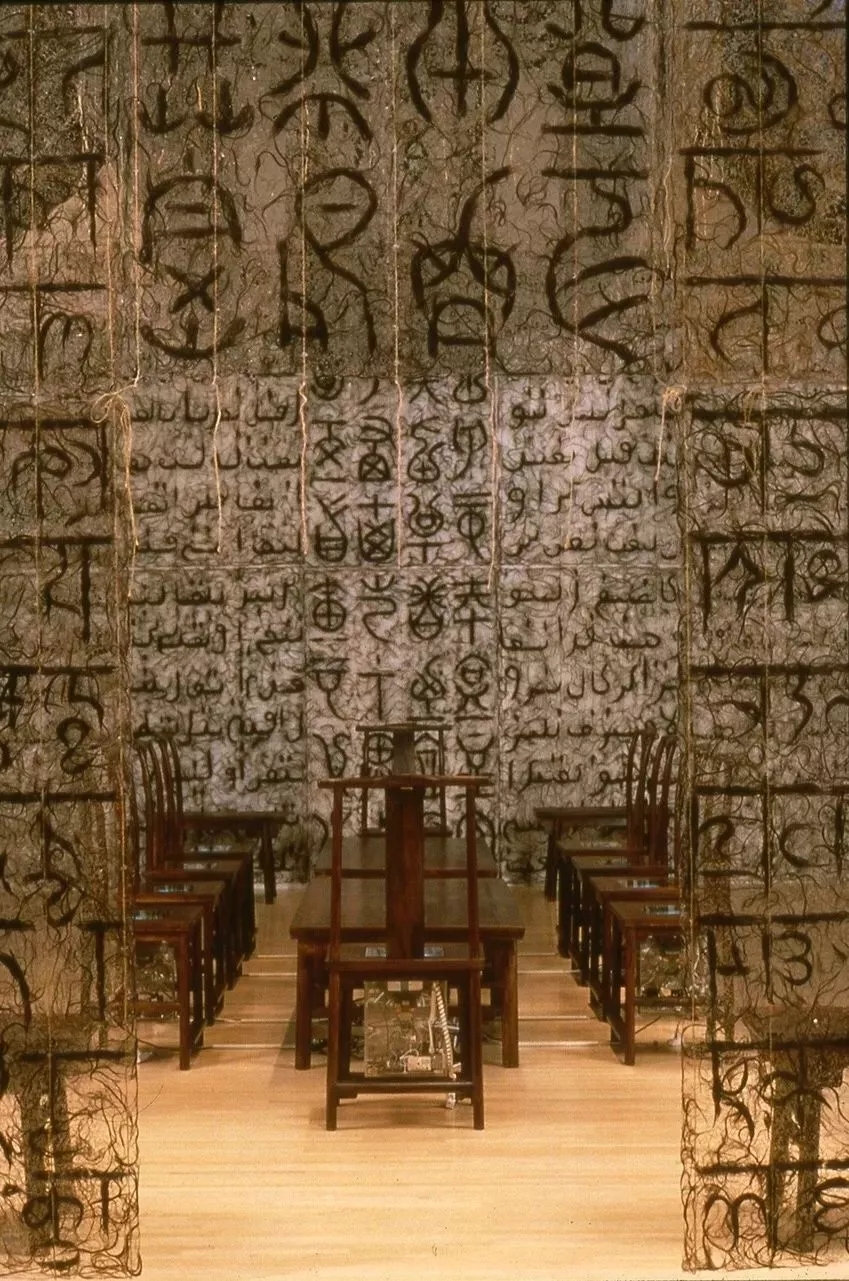

谷文达的作品深入参与到语言过程及其与这些事件的互动和互相影响之中。但它们和文字不同,并不是想要生成意义,而是要破坏意义。

帕兰萨的文字雕塑

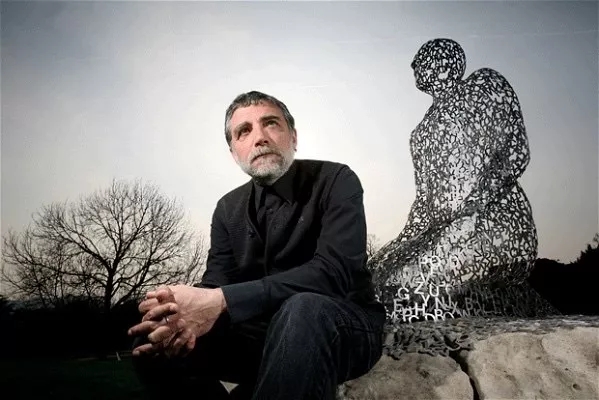

当代艺术家和雕塑家乔玛·帕兰萨 (Jaume Plensa)1955年出生于西班牙巴塞罗那,奠定其职业生涯的作品包括了坐落于芝加哥千禧公园中的《皇冠喷泉》(2004) 以及受法国安提布毕加索博物馆委托完成的艺术品《游牧部落》(2007)等。

艺术家后来开始创作了许多大尺度的人像雕塑,并偏爱用趋近透明的结构材料来制作这些作品,让镂空的人像与周边的自然景观相融合。

在这些作品中显现了其对语言的使用,在他的作品中,单词和单词连接在一起,形成了文本,于是就有了字面意思。然而在视觉上,呈曲线形连接的字母又被用来作为一种生动的表现手法。

在伦敦BBC广播大楼的屋顶之上,一根高达32英尺的钢筋玻璃柱呈火炬状向上延伸着,这便是帕兰萨为了纪念在战争中遇难的BBC战地记者而创作的雕塑《呼吸》(2008)。

火炬状的雕塑又覆满了单词,并组成了詹姆斯·芬顿的诗句,“他们跨越时间与恐惧,直到干燥的舌头终于归于沉默”。

等到了晚上10点,伴随着BBC新闻的播出,一束光柱直射夜空——这一过程会持续30分钟。

当夜幕降临,幡然回首间,我们才发现在艺术家创作之下的文本似乎并非期待观者的阅读,而是在仿若的千里之外,去任由人们捕捉那所承载的流动着的,更深层的含义。

**从二位艺术家的作品中可以看出,东方文字从远古而来大都以具有图像化的文字为代表,西方大多是用文字探索视觉语言与空间的关系,我们说着各种语言,而艺术家对于“文字”和人类有效交流方式的艺术探索,关乎着人类灵魂的思考,也将成为人类持续进化的一种最好提示。

**

.1571046223465.jpg?x-oss-process=image/resize,w_2)